Wohl jeder kennt die Situation, man nimmt sich etwas vor und merkt dann, dass es gar nicht so einfach ist, seinen Vorsatz durchzuhalten. Sei es beim Sport oder beim Lernen, sei es beim Arbeiten oder in Beziehungen, oft wollen wir das Gute und tun das Schlechte. Manche nehmen sich schon deshalb nichts vor, denn sie wissen, dass es nicht klappen wird.

Offensichtlich gibt es einen Gegensatz zwischen unserm „Wollen“ unserm Geist und unserm Körper, unser´m „inneren Schweinehund“.

Paulus schreibt an die Römer (7,15):“Ich begreife mein Handeln nicht: Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse.“

Oder in seinem Brief an die Galater (5,17) schreibt er: „…Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch; beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt.“

Am bekanntesten ist die Redewendung „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach." (Mt 26,41)

Nicht nur in der christlichen Tradition wird von diesem Spannungsverhältnis zwischen „Körper“ und „Geist“ gesprochen, ja geklagt, sondern auch in anderen Traditionen. Ein bekanntes ist der antike römische Dichter Ovid: Er lässt Medea sprechen: „Ich sehe das Bessere, finde es gut – und strebe doch nach dem Schlechteren“. Oder Sozialwissenschaftler wie Jonathan Haidt beschreiben ausführlich dieses Spannungsverhältnis. Schauen wir dieses Spannungsverhältnis etwas genauer an:

Eine Erfahrung die viele Menschen machen, wenn sie vor einem großen Publikum sprechen müssen oder wenn sie auf einem hohen Gebäude stehen: Sie fürchten sich. Das heißt sie fangen an zu zittern, verkrampfen sich, bekommen Schweißausbrüche, ihr Magen zieht sich zusammen, … Alles körperliche Funktionen. Und das geschieht, obwohl sie sich sagen: „Es kann mir nichts passieren“; „Ich brauche keine Angst haben“…Der Körper scheint seine eigenen Reaktionsweisen, seinen eigenen „Verstand“ zu haben. Ihm genügt die Sprache unserer Vernunft nicht. Das ist nicht seine Sprache. Unser Körper benötigt eine andere Sprache, eine Sprache die er versteht. Seine Sprache, die Sprache des Körpers ist die Sprache des Erlebens. Die wieder und wieder gemachte Erfahrung, dass nichts passiert, dass alles gut wird und gelingt. Normalerweise flüchtet man vor „Gefahr“, dann ist es nicht möglich die Erfahrung zu machen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn man zum Beispiel vor großem Publikum spricht. Das kann zu einem Teufelskreis führen: Furcht > Flucht > Erfolg (keine Furcht). Das Fluchtverhalten wird verstärkt. So lernt man, dass Flucht hilft und beim nächsten Mal flüchtet man wieder,…Einziger Ausweg ist es - durch was auch immer - sich der Situation auszusetzen und die Erfahrung zu machen, dass nichts Schlimmes passiert.

Mehr durch Zufall entdeckte man einen „Riss“ zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte. Joe Bogen, ein Chirurg wollte Menschen die schwere epileptische Anfälle hatten helfen. Er stellte fest, dass Menschen mit epileptischen Anfällen geholfen werden kann, wenn man bei ihnen das Corpus callosum durchtrennt, dann kann sich nämlich ein epileptischer Anfall nicht auf das ganze Gehirn ausbreiten, er bleibt sozusagen auf eine Gehirnhälfte beschränkt. Denn der Corpus callosum verbindet die eine Gehirnhälfte mit der anderen und wenn diese Verbindung gekappt wird, ist keine Kommunikation mehr zwischen den beiden Gehirnseiten mehr möglich. Untersuchungen an diesen sogenannten „split-brain“- Patienten ergab ganz interessante Ergebnisse. Man ging hin und projizierte in ihre linke Gehirnhälfte ein Bild von einem Hut. Der Patient konnte sofort sagen dass er einen Hut sieht. Projizierte man dagegen einen Hut in die rechte Gehirnhälfte konnte der „Split-Brain“ Patient nicht sagen was er gesehen hat. Zeigte man ihm aber eine Tafel mit vielen Bildern konnte er mit der (linken) Hand auf den Hut zeigen. Daraus folgt, dass es eine Intelligenz in der rechten Gehirnhälfte gibt (diese ist für die Mustererkennung zuständig, z.B.: Gesichter) die der Sprache nicht direkt zugänglich ist, wenn die Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte durchschnitten wurde. Das ist aber noch nicht besonders interessant. Interessant wird es erst, als man in die rechte Gehirnhälfte ein „schneebedecktes Haus“ projizierte und in die linke Gehirnhälfte eine „Hühnerkralle“. Jetzt nämlich sollte der split-brain Patient auf die Gegenstände zeigen die er gesehen hat. Er zeigte mit der (linken) Hand auf eine Schaufel (vgl. schneebedecktes Haus) du mit der (rechten) Hand auf ein Huhn (vgl. Hühnerkralle) Danach gefragt warum der auf diese beiden Bilder gezeigt hat, sagte er: „Klar die Hühnerkralle entspricht dem Huhn und mit der Schaufel mistet man den Hühnerstall aus.“ Eigentlich hätte er sagen müssen: „ich weiß nicht warum meine linke Hand auf die Schaufel zeigt“. Aber das Sprachzentrum denkt sich eine Geschichte aus die sein Verhalten erklärt. Und sobald die Geschichte plausibel ist, wird sie überzeugt vertreten.

Das interessante Ergebnis, welches man vielfach bestätigt findet, nicht nur bei split-brain Patienten, ist dass Menschen offensichtlich Geschichten erfinden um Situationen zu interpretieren und sobald sie passt gilt diese Geschichte. Wir interpretieren unser Verhalten, unser Tun so wie es uns passt und sind dazu noch, von unserer Interpretation überzeugt.

Ein Riss zwischen unseren Erklärungen und unserem Verhalten ist offensichtlich. Ein bisschen skeptischer gegenüber unseren eigenen Interpretationen wäre angebracht. Oder weniger interpretieren, falls dies möglich ist.

Ein weiterer Riss liegt zwischen unseren Wünschen und unserem Denken. Oft ist es so, dass wir spontan etwas mögen, dann – nachdem wir diese Vorliebe haben - suchen wir Gründe für diese Vorliebe. Unser Verstand ist sozusagen dazu da, unsere gefühlten Zu- oder Abneigungen auf ein rationales Fundament zu stellen. Oder anders gesagt, wir brauchen diese inneren, empfundenen Zu oder Abneigungen um handeln zu können. Der bloße Verstand ist überfordert, wenn er entscheiden soll was man tun soll, denn theoretisch gibt es eine fast unendliche Menge von Möglichkeiten des Tuns. Wo soll man Urlaub machen? Da gibt es ganz viele theoretische Möglichkeiten, und da ist es besser man schränkt die Möglichkeiten ein indem man auf seine Vorlieben schaut und sich von ihnen lenken lässt.

Antonio Damasio ein Gehirnforscher untersuchte Menschen, bei denen der „orbitofrontaler Kortex“ durch einen Tumor oder eine Verletzung geschädigt war und stellte fest, dass dadurch auf der Erlebnisebene ihre Emotionen: ihre Vorleiben oder Abneigungen geschädigt waren. Menschen die so beeinträchtigt waren, konnten ganz schwer Entscheidungen treffen, sie überlegten zu lange. Menschen bei denen dieses Gehirnareal stimuliert wird oder durch einen Tumor übergroß wurden konnten ihre Vorlieben nicht kontrollieren. Sie mussten sich ihren Wünschen ergeben.

Das richtige Maß an Zu- oder Abneigung kann unser Leben und unser Zusammenleben gelingen lassen. Das Mittelmaß ist hier der goldene Weg.

Schließlich die Spannung zwischen bewusstem kontrolliertem und unbewusstem unkontrolliertem Handeln. Ein Großteil unseres Lebens läuft automatisch ab, ohne unsere Kontrolle. Fahren wir mit dem Auto geht das recht automatisch, genauso wie das Schreiben, Essen und Gehen. Vieles in unserem Leben sind Gewohnheiten. Gewohnheiten die jahrelang eingeübt wurden. Man kann vieles ohne sich anstrengen zu müssen. Das ist gut so. Nicht so gut ist es, wenn wir beeinflusst werden - ohne es zu merken- durch ganz einfache Dinge wie Wörter mit denen wir uns beschäftigen. Beschäftigen wir uns mit Wörter wie „Alter, Rente, Ruhe,…“ verlangsamt das unsere Gangart. Oder wir beschäftigen uns mit Wörter wie: „Ärger, Kraft Wut,…“ werden wir ungeduldiger unhöflicher. John Bargh der wissenschaftliche Entdecker dieses Phänomens nannte es „Priming“. Durch die Beschäftigung mit bestimmten Themen werden Gedanken in unserem Gehirn gebahnt. Wir werden eingestimmt auf das, womit wir uns geistig beschäftigen. Unser Gehirn arbeitet so, dass wir meist nicht merken, dass es arbeitet. Manchmal kommen wir nach einer Pause leichter auf ein gutes Ergebnis als nach ununterbrochenem denken.

Menschen die ständig mit negativen Dingen beschäftigt sind, werden mit der Zeit dieses negative Denken gewohnheitsmäßig tun. Nicht von ungefähr ist die Berufsgruppe der Anwälte die unglücklichste Berufsgruppe, denn sie muss sich beruflich mit den schlechten Taten beschäftigen.

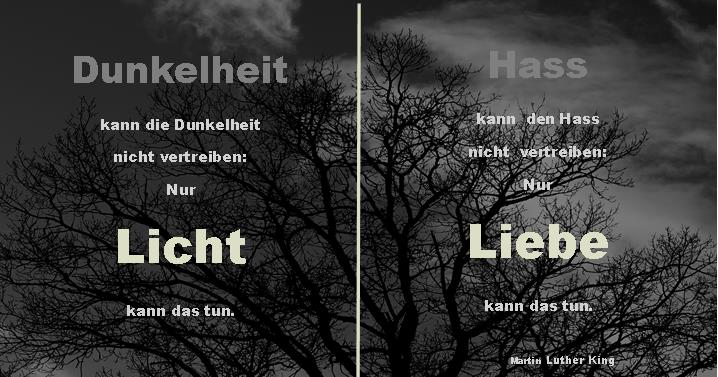

Was wir tun können, ist uns mit edlen, guten Dingen beschäftigen, mit Menschen, die gut und heroisch handeln, die sich für die andern Menschen einsetzen und nach Wahrheit und Gerechtigkeit streben.

.JPG)